衣服中为什么会有甲醛?纺织品化学工程师专业解答

来源:呼吸熊 发布时间:2025-08-29 14:39:49

每次新买的衣服,尤其是深色、有印花的款式,总有人会闻到一股 “怪怪的味道”,甚至穿几次后皮肤发红发痒 —— 这很可能是衣服里残留的甲醛在 “搞鬼”。在多数人的认知中,甲醛是装修时才会出现的“专属污染物”,怎么会跑到衣服里面呢?其实甲醛出现在衣服里,并非偶然,而是和纺织生产的多个环节密切相关。

一、甲醛是生产环节的 “附带产物”

在纺织品生产流程中,甲醛主要通过三大环节进入衣服,本质是工艺需求下的 “必然产物”,而非 “故意添加”。

(一)前处理:为了 “去杂质”,可能引入甲醛

衣服的面料(比如棉、麻、涤纶)在变成布料前,会带有天然杂质(如棉纤维的果胶、蜡质)或生产残留(如纺纱时的油剂)。这一步需要 “前处理” 工序,用助剂去除杂质,让面料更干净、易染色。

其中,退浆工序是关键一环。棉织物常用的“淀粉浆”,需要使用酶或者化学助剂来去除。部分廉价的助剂,比如含甲醛的氧化退浆剂,在处理过程中会留下微量甲醛。不过大家无需过于担忧,正规企业会采用“无醛退浆剂”,经过这样的处理,这一环节的甲醛残留通常能控制在极低水平。只有一些小作坊,为了降低成本,才会使用劣质的含醛助剂。【延伸阅读:衣服里也有甲醛吗?】

(二)印染:为了 “颜色牢”,固色剂可能含甲醛

你是否遇到过“新衣服一洗就掉色”的情况?这其实是衣服的“色牢度”不达标。为了让染料能够牢固地附着在纤维上,印染环节会使用固色剂,而甲醛正是部分固色剂的“核心成分”。

比如,在使用直接染料、酸性染料对深色面料进行染色时,如果不使用固色剂,水洗色牢度可能只有 1 - 2 级(而国家标准要求至少达到 3 级),这样的衣服穿几次就会褪色。而传统的 “甲醛型固色剂”,能和染料、纤维形成稳定的 “三角结构”,让色牢度提升到 4 级以上。但问题在于,如果这类固色剂反应不完全,就会有游离甲醛残留在面料上,并在后续的使用过程中慢慢释放。

不过,如今行业内已经有了替代方案——“无醛固色剂”,但它的成本比甲醛型固色剂要高出很多,所以部分追求低价的商家,仍然会选择使用甲醛型固色剂。

(三)后整理:为了 “功能好”,树脂整理剂是甲醛 “重灾区”

这是衣服中甲醛的主要来源!我们追求的 “免烫抗皱”“防缩防变形”“挺括有型”,全靠后整理环节的树脂整理剂实现,而这类整理剂大多和甲醛有关。

以常见的“免烫衬衫”为例,它的面料会经过 “防皱树脂整理”:将脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂等涂在纤维表面,经过高温烘烤后,树脂会在纤维之间形成 “交联结构”—— 就像给纤维搭了个 “支架”,让衣服洗后不用熨烫也能保持平整。但这个过程中,若树脂和纤维的交联反应不充分,未反应的甲醛会以 “游离态” 留在面料中,或者后期在穿着、洗涤、受热时,树脂发生水解反应,重新分解出甲醛。

除了免烫功能,“防缩处理”(例如羊毛衫的防缩水处理)、“硬挺整理”(比如西装外套的衣领、袖口的定型处理)等也可能用到含甲醛的树脂。这也是为什么西装、衬衫、连衣裙等需要保持特定版型的衣物,甲醛超标的风险比 T 恤、卫衣等要高得多。

二、为什么非要用含甲醛的助剂?不能完全替代吗?

看到这里,你可能会问:“既然甲醛有风险,为什么不全部用无醛助剂?” 事实上,在部分应用场景中,含甲醛助剂在“性价比”和“功能效果”方面仍是目前的最优选择,要实现完全替代仍面临诸多现实障碍。

(一)功能不可替代性:部分效果无醛助剂暂时达不到

在纺织服装等众多行业,含甲醛助剂所发挥的独特功能,目前无醛助剂还难以完美复刻。

以纺织品的防皱整理为例,含甲醛的脲醛树脂、三聚氰胺甲醛树脂等整理剂,能与纤维分子形成稳固的交联结构。经过这种整理的织物,褶皱回复角高,这意味着衣物在经过揉搓、折叠后,能迅速恢复平整,几乎不留褶皱,满足人们对衣物长久挺括、易于打理的需求。

反观无醛防皱整理剂,虽然也在不断研发和改进,但目前其性能与含甲醛产品仍存在差距。无醛整理剂处理后的织物,耐洗性较差,经过几次洗涤后,防皱效果就会明显下降,衣物容易再次出现褶皱,难以满足商务正装、高档衬衫等对褶皱回复和耐洗性能要求较高的产品需求。

再比如深色面料的 “湿摩擦色牢度”(衣服湿态时摩擦不掉色),甲醛型固色剂能轻松做到 4 级,而无醛固色剂大多只能达到 3 级,对于黑色、藏青色等深颜色,仍容易出现 “蹭色” 问题。

(二)成本差距:无醛助剂价格比含甲醛助剂更高

以树脂整理剂为例,一吨甲醛型脲醛树脂的价格约 20元/kg,而无醛的水性聚氨酯树脂,一吨价格要 2-3 万元,成本翻了好几倍。

对于一家年产量达 100 万件的服装企业而言,若全面改用无醛助剂,每年成本将大幅增加数百万元。这部分额外成本,最终往往会转嫁到消费者身上。例如,原本售价 200 元的无醛免烫衬衫,价格可能会飙升至 400 元以上,如此高昂的价格涨幅,许多消费者可能难以接受。

三、衣服中的甲醛对人体有危害吗?

很多人看到 “衣服含甲醛” 就吓得不敢穿,其实不用过度恐慌。甲醛对人体的危害程度,主要取决于“浓度”和“接触时间”这两个关键因素。只要衣服的甲醛含量符合国家标准,就处于安全范围之内,不会对健康造成不良影响。

(一)短期危害:主要是皮肤和呼吸道刺激

若衣服甲醛含量超标(比如超过国标限值 2 倍以上),直接接触皮肤时,可能引发 “接触性皮炎”—— 表现为皮肤发红、瘙痒、起红疹,尤其是婴幼儿皮肤娇嫩,反应会更明显。

如果新衣服没洗就穿,且紧身穿着(比如紧身衣、卫衣),面料释放出的甲醛会通过呼吸道进入人体,可能引起打喷嚏、咳嗽、喉咙干痒等症状,敏感人群反应更强烈。

(二)长期危害:需长期大量接触才可能发生

世界卫生组织将甲醛列为 “1 类致癌物”,但这是基于 “长期接触高浓度” 的研究结论(比如长期在甲醛浓度超标的工厂工作)。对于日常穿着的衣服,即使有微量甲醛,也会在洗涤、晾晒过程中不断挥发,实际接触到的浓度很低。

(三)国标有明确限值:不同人群的衣服标准不同

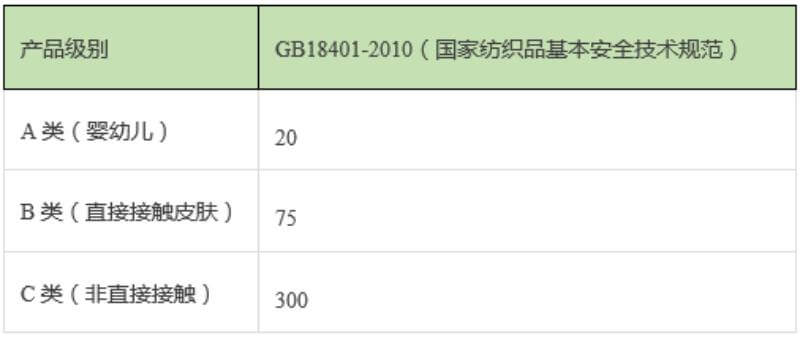

我国《纺织品甲醛含量的限定》(GB 18401-2010)对衣服的甲醛含量有严格规定,按用途分为三类:

A 类:婴幼儿纺织品(0-36 个月宝宝穿的衣服、尿布、床上用品),甲醛含量≤20mg/kg(最严格);

B 类:直接接触皮肤的纺织品(T 恤、衬衫、内衣、裤子、睡衣),甲醛含量≤75mg/kg;

C 类:非直接接触皮肤的纺织品(外套、大衣、窗帘、沙发套),甲醛含量≤300mg/kg。

只要是正规品牌的衣服,都会经过严格检测,符合对应类别的限值标准,其安全性是有保障的。

四、纺织品工程师的实用建议:3 步避开衣服中的甲醛

作为从业者,我自己买衣服、给家人选衣服时,会遵循 “看、闻、洗” 三个原则,既能避开甲醛风险,又不用过度焦虑。

(一)第一步:看吊牌 —— 认准 “安全类别” 和 “执行标准”

在购买衣服时,务必先仔细查看吊牌上的“安全类别”信息:

- 婴幼儿衣物:如果给宝宝买衣服,一定要选择 A 类产品,并且吊牌上必须清晰标注“婴幼儿用品”。因为宝宝的皮肤娇嫩,免疫系统尚未发育完善,A 类衣物在甲醛等有害物质的含量控制上更为严格,能为宝宝的健康提供更可靠的保障。

- 贴身衣物:购买内衣、T 恤等贴身穿着的衣服时,应选择 B 类。这类衣物与皮肤直接接触,B 类的安全标准能确保在正常穿着情况下,不会因甲醛等有害物质对皮肤造成刺激或伤害。

- 外套、大衣:对于外套、大衣等不直接贴身穿着的衣物,可以选择 C 类。不过,由于外套在穿着过程中可能会与皮肤产生间接接触,所以穿之前最好先清洗一次,以进一步降低可能存在的风险。

同时,要留意衣服是否标注了“GB 18401 - 2010”这一执行标准。没有这个标准的衣服,可能是小作坊生产的,甲醛含量大概率不达标,别买。

(二)第二步:闻气味 —— 有刺鼻味、酸味的衣服别买

新衣服打开包装后,不要急于试穿,先仔细闻一闻它的气味:

- 异味警示:如果闻到明显的刺鼻味、酸味,或者类似“油漆味”的奇怪异味,这很可能是甲醛超标的信号。即便吊牌上标注合格,也需保持警惕,因为存在吊牌造假的可能性。为了自身健康着想,遇到有此类异味的衣服,最好不要购买。

- 正常气味:若衣服只有淡淡的“布料本身的味道”,比如棉纤维散发出的自然气味,或者轻微的“浆糊味”(这是正常的后整理工艺残留的味道),则说明衣服的气味在正常范围内,购买风险相对较低。

(三)第三步:新衣服别直接穿 —— 洗了再穿,能去除大部分游离甲醛

这一步是规避衣服甲醛风险的关键环节。衣服中的甲醛主要分为“游离甲醛”和“结合甲醛”两种形式:

- 游离甲醛:它附着在面料表面,相对容易处理。用温水(30 - 40℃)搭配中性洗衣液清洗一次,就能够去除 80%以上的游离甲醛。中性洗衣液性质温和,不会对衣物面料造成损伤,同时能有效溶解和带走甲醛。

- 结合甲醛:结合甲醛与纤维、树脂紧密结合在一起,释放速度较为缓慢。不过,只要衣服符合国家标准,其结合甲醛含量通常处于很低水平,在正常穿着过程中一般不会对人体健康造成危害。

所以新衣服(尤其是贴身衣服和宝宝衣服)买回家后,一定要用中性洗衣液洗一次,然后在通风处晾干(别暴晒,避免面料变形),再穿就安全多了。

总之,衣服里有甲醛不可怕,关键是要搞懂它的来源和危害,用科学的方法选对、处理好,就不必不用谈 “醛” 色变,学会看吊牌、闻气味、洗了再穿,就能轻松避开风险,既穿得漂亮,又穿得安心。毕竟,衣服的核心是服务生活,而不是制造焦虑。

相关推荐: