为什么床垫甲醛释放周期长?探究其内部结构与释放原理

来源:呼吸熊 发布时间:2025-10-11 08:20:44

提到甲醛释放源,多数人首先会想到人造板家具、墙面涂料,却常常忽略了与我们每天接触长达 8 小时以上的床垫。实际上,床垫的甲醛释放周期可长达 3 - 15 年,与装修常用的人造板不相上下。而且由于床垫直接与人体接触(尤其是在睡眠这种密闭环境下),其潜在危害更容易被人们忽视。

很多人疑惑:“床垫看起来简单,为何甲醛能释放这么久?”其实答案就藏在床垫的内部结构设计与甲醛的存在形态之中。从支撑层的人造板材,到填充层的黏合剂,再到面料层的整理剂,甲醛以“不同形态”潜伏在床垫的各个层次。同时,受床垫结构密封性的影响,甲醛的释放过程被持续“拉长”。

一、床垫的“三层结构”,每一层都可能暗藏甲醛

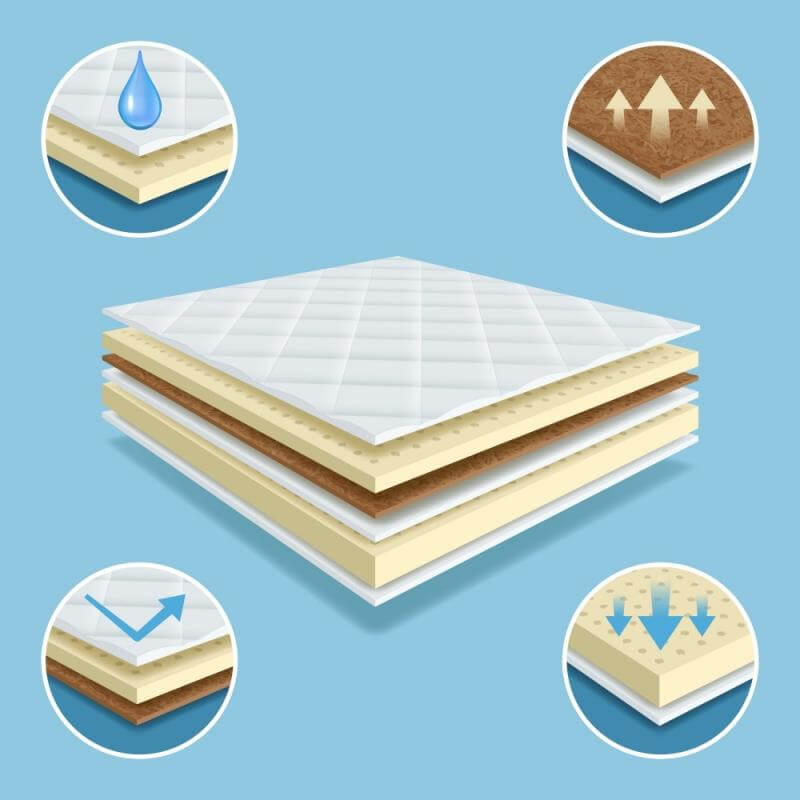

床垫并非由单一材质构成,而是由“支撑层 + 填充层 + 面料层”组成的复合结构。为了实现支撑性、舒适性、耐用性等功能,各层都可能使用含甲醛的材料或工艺,这为甲醛的长期释放提供了“物质基础”。

(一)支撑层:甲醛的 “主要储备库”,释放周期与人造板同步

支撑层是床垫的 “骨架”,负责提供支撑性,主流材质为弹簧 + 人造板材(如椰棕板、密度板、纤维板),其中人造板材是甲醛的主要来源,其释放周期直接决定了床垫的整体甲醛释放时长。

那么,为什么要使用含醛人造板材呢?弹簧床垫需用板材(如椰棕板)固定弹簧位置,避免弹簧移位;纯椰棕、乳胶等无弹簧床垫,需用黏合剂将椰棕丝、纤维压制为板材,才能形成稳定支撑。而这些人造板材的黏合剂(如脲醛树脂胶),正是甲醛的 “源头”—— 脲醛树脂胶由尿素和甲醛合成,在使用过程中会持续分解,释放甲醛。

甲醛的存在形态:板材中的甲醛可分为“游离甲醛”(未参与反应的甲醛)、“吸附甲醛”(附着在板材表面的甲醛)和“结合甲醛”(与树脂结合的甲醛)。其中,结合甲醛占比较高,其分解速度极为缓慢,需要在温度、湿度发生变化时,逐步断裂化学键,才能释放为游离甲醛。这也是支撑层甲醛释放周期长达 10 - 15 年的核心原因。

结构影响:支撑层的板材通常被包裹在床垫内部,只有边缘部分可能暴露在外,导致空气流通性较差。这使得释放出的游离甲醛难以快速扩散,只能在床垫内部缓慢累积,并逐步释放,进一步延长了实际的甲醛释放周期。

(二)填充层:甲醛的 “隐蔽释放点”,黏合剂是关键

填充层位于支撑层上方,负责提供舒适性,常见材质为海绵、乳胶、羽绒、羊毛等,这些材料看似“天然无害”,实则可能因加工工艺引入甲醛,且甲醛释放周期受材质特性影响,可持续 3 - 8 年之久。

甲醛来源:主要涉及黏合剂与整理剂

- 拼接黏合:当填充层采用“多块海绵拼接”或“海绵 + 乳胶复合”的结构设计时,需要使用黏合剂(例如聚氨酯胶)来进行固定。部分廉价黏合剂为控制成本,会添加甲醛作为交联剂,进而造成甲醛释放;

- 天然材质处理:像羽绒、羊毛这类天然填充料,为了防止其发霉、遭受虫蛀,通常会使用含有甲醛的整理剂(例如甲醛树脂整理剂)进行防腐处理。这些整理剂会逐渐分解,持续释放甲醛;

- 再生海绵:部分价格较低的床垫会使用再生海绵,它是由废旧海绵粉碎后重新压制而成。在压制过程中,需要使用大量的黏合剂,这使得再生海绵的甲醛含量远远高于新海绵,而且甲醛释放周期也更长。

释放特点:填充层材质多为多孔结构(如海绵的孔隙率超 90%),甲醛易吸附在孔隙内,释放时需先从孔隙中扩散到表面,再进入空气,这个过程受温度、湿度影响较大 —— 温度升高时,孔隙内甲醛分子活性增强,释放速度加快;温度降低时,释放速度减缓,形成 “时快时慢” 的长期释放过程。

(三)面料层:甲醛的 “表层释放源”,释放周期相对较短但更易接触

面料层是床垫的“外层”,直接与人体皮肤相接触,其材质多为针织布、亚麻布、绒布等。面料层中的甲醛主要来自印染和后整理工艺,虽然其释放周期比支撑层短(1 - 3年),但由于直接与人体接触,其危害更容易被人体感知。

甲醛来源:印染与防皱处理是主因

- 染料固色:面料印染时,需用甲醛作为固色剂,确保颜色不易脱落,未反应完全的甲醛会残留在面料中,缓慢释放;

- 防皱整理:为了让面料更加挺括、不易起皱,部分厂家会使用含甲醛的树脂(如二羟甲基二羟基乙烯脲树脂)进行整理。这些树脂在使用过程中会发生水解,从而释放出甲醛。

释放特点:面料层中的甲醛多为“游离甲醛”或“弱结合甲醛”,其释放速度相对较快。不过,由于受到床垫套的包裹影响(部分床垫套透气性较差),释放出的甲醛会在面料与床垫套之间的狭小空间内累积,导致接触浓度升高。

二、核心原理:床垫甲醛 “长期释放” 的三大关键机制

床垫各层甲醛能持续释放十年以上,并非单纯因为 “含醛材料多”,更关键的是其内部结构与甲醛的化学特性共同作用,形成了 “缓慢释放 - 难以扩散 - 持续补充” 的循环,具体可拆解为以下三大机制:

(一)机制 1:“结合甲醛”的缓慢分解 —— 甲醛释放的 “持续动力”

床垫支撑层人造板材中,80%以上的甲醛以“结合甲醛”形式存在于脲醛树脂胶内,其释放本质是脲醛树脂的水解反应,该反应的缓慢特性决定了甲醛释放的长期性。

化学原理:脲醛树脂胶分子结构中含大量“N - CH₂ - OH”基团(羟甲基),在特定温度和湿度下,这些基团会发生水解,化学键断裂,释放出甲醛(反应式:N - CH₂ - OH + H₂O → N - H + HCHO + H₂O)。这个反应的速率极慢,在常温(25℃)、常湿(50% RH)环境下,要想分解完内部的结合甲醛,需极长的时间。

环境影响:秋天温度升高(如 30℃)时,水解反应速率会加快 1.5-2 倍,释放的甲醛量增加;冬天温度降低(如 10℃)时,反应速率减缓,释放量减少,但不会停止 —— 这也是为什么即使床垫使用 5 年,冬天仍能检测到甲醛超标的原因。

(二)机制 2:“多层包裹” 的结构阻碍 —— 甲醛扩散的 “天然屏障”

床垫“支撑层 - 填充层 - 面料层”紧密包裹,且外层常配有床垫套(部分为不透气化纤材质),这种结构阻碍了甲醛扩散,使释放的甲醛在床垫内部“缓慢渗透”,延长了实际释放周期。

扩散路径分析:支撑层释放的甲醛,需依次穿过填充层的孔隙(尽管海绵、椰棕等填充材料孔隙较多,但相互连通性较差,甲醛在扩散过程中会不断被吸附、再释放)和面料层的纤维间隙,最后还需突破床垫套的阻隔,才能进入室内空气。在这一过程中,每一层结构都会对甲醛产生“吸附 - 解吸”作用:当甲醛被吸附时,其释放过程会暂停;而当环境条件发生变化(如温度升高)时,甲醛会解吸并继续扩散。

数据佐证:实验显示,同样一块含醛椰棕板,若单独放置,1 年内可释放出内部大部分的游离甲醛;而若将其包裹在床垫内(增加填充层和面料层),1 年内仅能释放出少量的游离甲醛,延长了释放周期。由此可见,“多层包裹”结构是导致甲醛长期释放的重要因素。

(三)机制 3:“使用过程” 的持续刺激 —— 甲醛释放的 “人为加速”

在日常使用过程中,床垫会受到人体重量、体温、汗液等的持续刺激,这些刺激虽然不会缩短甲醛的总释放周期,但会使甲醛的“长期释放”过程更加稳定,避免出现“短期释放完毕”的情况。

物理刺激:睡觉时,人体对床垫产生的压力(例如,一个体重 60kg 的人躺下时,床垫局部压力可达 5kPa)会压缩支撑层和填充层的孔隙,使孔隙内吸附的甲醛被“挤压”出来,从而加速其扩散。起床后,压力消失,孔隙恢复原状,又会重新吸附空气中的甲醛(或内部释放的甲醛),形成 “挤压 - 释放 - 吸附” 的循环,确保甲醛持续释放。

化学刺激:人体睡眠时散发的热量和汗液(水分)会使床垫局部形成高温高湿的"微蒸箱"环境,为脲醛树脂水解创造了条件,让结合甲醛的分解速度加快 —— 这也是为什么床垫的 “睡感区域”(如腰部、臀部对应位置)甲醛浓度,会比 “未睡区域” 更高的原因。

三、如何选择 “低甲醛床垫”,减少长期释放风险?

了解床垫甲醛的释放原理后,选择时可从 “材质、工艺、检测报告” 三个维度规避风险,减少长期接触:

- 优先选 “无胶结构” 床垫:在支撑层的选择上,推荐“独立袋装弹簧 + 天然乳胶”的组合。天然乳胶无需黏合剂,依靠自身黏性就能成型,从源头上减少了甲醛的产生。填充层方面,应选择“整块海绵 / 乳胶”,避免使用拼接材料。面料层则要选择采用“无甲醛印染”工艺的纯棉或亚麻材质,进一步减少甲醛的来源。;

查看 “甲醛检测报告”:在购买床垫时,务必要求商家提供具备CMA认证的床垫甲醛检测报告。重点关注报告中的“甲醛释放量”指标,该指标需符合GB 18587 - 2017《室内装饰装修材料 地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂有害物质释放限量》标准。同时,要确保检测样品与实际购买的床垫型号完全一致,以保证检测结果的准确性和参考价值;

新床垫 “通风晾晒” 再使用:新床垫购买回家后,应立即拆除包装,将其放置在通风良好的阳台进行晾晒(注意避免阳光直射,以防面料褪色),晾晒时间建议为7 - 10天。晾晒期间,每天翻动床垫1次,这样有助于内部释放的甲醛充分扩散到空气中。【延伸阅读:除甲醛最有效方法】

床垫甲醛释放周期长,并非厂家 “故意添加”,而是为了实现支撑性、舒适性等功能,不得不使用含醛材料(如脲醛树脂胶),再叠加多层结构的扩散阻碍、结合甲醛的缓慢分解,最终形成 “长期释放” 的结果。对于普通消费者而言,不必因 “长期释放” 而恐慌,关键是通过科学选择和使用,将甲醛浓度控制在安全范围 —— 毕竟,床垫的核心价值是提供优质睡眠,只要做好防控,就能在享受舒适的同时,远离健康风险。

相关推荐: