你家的甲醛检测合格了吗?超过这个标准很危险!

来源:呼吸熊 发布时间:2025-09-16 13:50:01

在新房装修或家具添置后,“甲醛” 总是绕不开的话题。很多人觉得 “通风几个月就安全”,却忽略了甲醛释放周期长达 3-15 年,而且仅凭自我感知根本无法判断室内的甲醛浓度是否超标。

其实,判断甲醛是否合格我国有着明确的 “国家标准红线”,超过这个标准,即使没有什么明显的特征,长期居住也会埋下健康隐患。

一、甲醛合格的 “国家标准红线” 是什么?

很多人拿到甲醛检测报告,看着一串数字一头雾水 —— 到底多少算合格?这里要先明确两个核心标准,分别对应 “住得安全” 和 “住得舒适”。

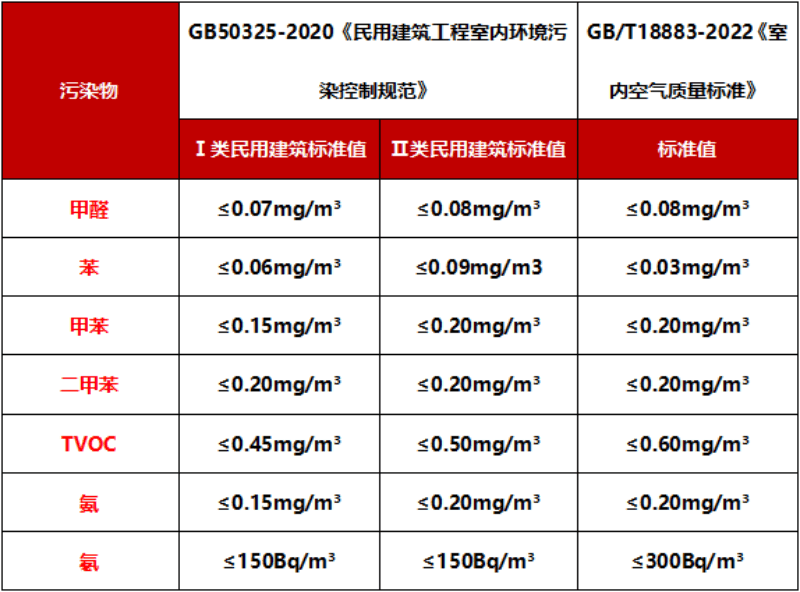

目前,国内判断室内甲醛是否合格,主要依据以下两个核心标准:

(一)民用建筑工程标准:装修完工后的 “基础门槛”

国家强制标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准(GB 50325 - 2020)》是保障 “住得安全” 的底线,也是装修公司、开发商常用的 “验收标准”,主要针对 “建筑工程完工后” 的阶段性检测,其核心要求如下:

1、浓度限值:

- Ⅰ类民用建筑工程(如住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等):甲醛浓度≤0.07mg/m³。

- Ⅱ类民用建筑工程(如办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等):甲醛浓度≤0.08mg/m³。

2、检测条件:检测前需密闭门窗 1 小时,且室内温度需≥22℃。

3、适用场景:主要用于装修工程验收,确保建筑工程和装修工程中的甲醛污染控制在安全范围内。

简单说,这个标准是 “底线”,比如你家是住宅,按此标准检测甲醛≤0.07mg/m³,只能说明毛坯房没超标,但后续的装修、购买新衣柜、新床垫等,都可能让浓度升高,还需重新检测。【延伸阅读:《民用建筑工程室内环境污染控制标准》(GB 50325-2020)】

(二)室内空气质量标准:长期居住的 “安全标准”

还有个更贴近日常居住的推荐标准 ——《室内空气质量标准(GB/T 18883-2022)》,这是普通人判断 “是否适合长期居住” 的核心依据,它针对的是 “真实居住状态”,要求更为严格:

1、浓度限值:无论是住宅还是办公场所,甲醛浓度均不得超过 0.08mg/m³。

2、检测条件:检测前需密闭门窗 12 小时(注意:不是 1 小时),温度保持在 23-28℃(模拟普通人 “晚上关窗睡觉,白天可能开窗” 的居住习惯,密闭 12 小时后的浓度,更能反映长期吸入的实际情况)。

3、适用场景:该标准适用于装修完成、家具全部进场后,准备入住前的检测,或者在入住后感觉身体不适时的排查。例如,你家装修完 3 个月后,购置了新衣柜、新沙发,按照此标准进行检测,若检测结果≤0.08mg/m³,则表明 “长期居住是安全的”;若超过该数值,即便闻不到异味,也属于不合格。

这里要划重点:普通人判断 “家里甲醛合格与否,优先看 GB/T 18883-2002”,因为它更贴合日常居住场景。很多人被 “装修公司说按 GB 50325 合格了” 误导,入住后仍出现不适,就是因为没考虑实际居住情况。【延伸阅读:《室内空气质量标准》(GB/T 18883-2022)】

二、超标的甲醛,对身体的伤害有多 “狠”?

不少人存在侥幸心理,觉得 “家里稍微有点味没什么大不了的,通风几天就没事了”。然而,甲醛的危害远不止 “难闻”,它可是被世界卫生组织明确认定的 1 类致癌物,伤害会随着浓度升高、接触时间变长不断叠加。

(一)短期刺激:身体发出的 “紧急警报”

当室内甲醛浓度处于 0.1 - 0.3mg/m³ 这个区间时,大部分人都会出现较为明显的 “刺激反应”:眼睛干涩、发红、流泪,就像进了沙;喉咙发痒、咳嗽,说话多了还会疼;皮肤接触到甲醛超标的空气,可能起红疹、脱皮。

这些症状通常在进入房间后的几小时后出现,离开房间后就会逐渐缓解。很多人常常会误以为这是 “过敏” 反应,其实是身体在提醒你 “这里不安全”。

(二)长期伤害:悄无声息的健康隐患

要是长期住在甲醛浓度超过 0.3mg/m³ 的环境中,甲醛对人体的伤害就会深入到内脏器官。

它会破坏呼吸道黏膜,进而诱发慢性支气管炎、哮喘等呼吸系统疾病。尤其是老人和小孩,他们的免疫力相对较弱,在这样的环境中更容易频繁感冒、咳嗽,而且病情往往反反复复,难以痊愈。

更严重的是,长期接触甲醛会增加白血病、肺癌等恶性肿瘤的风险,国际癌症研究机构曾做过调查,长期生活在甲醛超标的住宅中,患白血病的概率远远大于普通人群。

(三)特殊人群:最容易受甲醛 “攻击”

孕妇、婴幼儿和老人是甲醛的“高危易感人群”。

孕妇若接触到超标的甲醛,可能会导致胎儿畸形、流产等严重后果;

婴幼儿的呼吸道和免疫系统尚未发育成熟,对甲醛极为敏感,当甲醛浓度达到 0.05mg/m³ 时,就可能引发肺炎,还可能影响智力发育,导致智力发育迟缓;

老人的身体机能随着年龄增长逐渐衰退,长期接触甲醛会加重高血压、糖尿病等基础疾病,而且身体的恢复能力也会变差,治疗起来更加困难。

三、这些 “甲醛检测误区” 会让你误判合格

知道了标准,还得避开常见的检测误区。不少人自以为检测方式正确,实则获取的数据根本不准确,甚至还会误以为合格,埋下健康风险。

(一)误区 1:“闻不到味就是合格”—— 危险的 “主观判断”

很多人觉得 “甲醛有刺激性气味,没味就是没超标”,这其实是大错特错!

依据:甲醛的 “嗅觉阈值”(人能闻到的最低浓度)约为 0.15-0.3mg/m³,刚好接近《室内空气质量标准(GB/T 18883-2022)》的限值。也就是说,当浓度在 0.15mg/m³ 左右时,部分人(尤其是老人、儿童、嗅觉不敏感者)可能闻不到味,但此时甲醛已然超标,长期居住会有一定风险。

所以,“闻味判断” 完全不可靠,必须靠专业检测数据。

(二)误区 2:“网红甲醛检测盒”—— 误差大仅有参考价值

网上售价几十元的 “甲醛检测盒” 销量十分可观,然而其检测结果仅能参考:

原理:检测盒通过 “显色反应” 来判断甲醛浓度,即利用溶液颜色变化与色卡进行对比。但颜色变化极易受到温度、湿度以及反应时间等因素的影响。例如,当温度低于 20℃时,反应速度会变慢,溶液颜色偏浅,可能导致 “假合格” 的检测结果;而当湿度高于 60%时,反应会过度进行,溶液颜色偏深,又会造成 “假超标” 的误判。

数据误差:2017年,国家质检总局随机检测了多家电商平台销售的30批次手持甲醛检测仪样品,发现无一合格。所有产品都未能准确检测出甲醛实际浓度,大部分样品甚至夸大测量精度,存在质量隐患。

如果只是想对甲醛浓度有个粗略了解,检测盒或许能提供一点参考,但若想要准确判断室内甲醛是否真正达标,那还是建议另择它法。

(三)误区 3:“检测时开窗通风”—— 数据会 “失真”

有些检测人员为了让检测数据 “达标”,会建议 “检测前开窗通风”,甚至有些业主自己也认为 “通风后检测更准确”,实际上,这种做法会导致检测结果偏低,从而掩盖室内甲醛真实情况。

标准要求:无论是 《民用建筑工程室内环境污染控制标准(GB 50325 - 2020)》 还是《室内空气质量标准(GB/T 18883-2022)》,都有明确要求 “检测前密闭门窗”(1 小时或 12 小时),目的是模拟 “室内甲醛累积后的真实浓度”。如果检测前开窗,室外新鲜空气会稀释室内甲醛,检测出的浓度会比实际居住时低。

因此,在进行甲醛检测前,一定要严格按照标准要求密闭门窗,别被 “开窗更准确” 的说法误导。

判断甲醛是否合格,不能仅凭主观感觉或不可靠的简易方法,专业检测数据才是最有力的支撑。如果有条件,还是建议选择具有专业资质的检测机构或使用专业的检测设备进行检测。

另外要特别留意,一旦检测结果显示甲醛浓度超过 0.10mg/m³,无论当下是否出现明显不适症状,都必须高度重视。甲醛的危害具有隐蔽性和累积性,不会因为我们的“忍耐”就自行消失,反而会随着时间不断累积,对家人的健康造成严重威胁。

相关推荐: